2014年04月11日

島の環境計画

沖縄から南に2000km離れた隣のパラオ共和国は漁業と観光の島国で、

スペイン、ドイツ、日本、アメリカの各統治を経て、諸外国の補助金により

農業・工業の育たないアメリカ型消費社会を築いてきた。

まちづくりは、ODAによるインフラ整備が優先され、開発は内容よりも

人とのつながりで受け入れられ、役所の認可・指導の意識は高くなかった。

島の生活は海洋環境の変化に敏感で、住民は地球温暖化から

自然環境を守る意義を理解し始めていた。

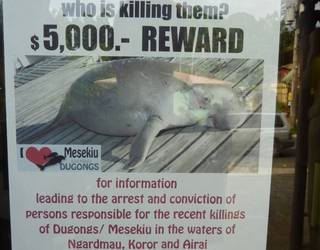

ジュゴンの密猟などには懸賞がかけられたが、

海域の管理には多大な金銭的負担が必要だった。

求められた都市計画の提案では

〇 人口に見合ったインフラ整備と維持管理

〇 安全で安心できる都市環境

〇 まちの美化と環境の維持

これらの目標を掲げ取り組んだが、それより先に環境の価値を見出し、

島のあるべき姿を問う環境計画が必要だと思った。

エネルギー、流通、ビジネス全般にアメリカの企業スタイルが浸透し、

街も人の生活様式も変えることは困難であるが、人口1万人の1住区の

小さな島に合った島の環境目標を設定すべきなのである。

島の有力者達は、グアムの街並みを、目指す理想と思い違いしている向きがあった。

永続可能な島の観光と生活を継続し、施設の維持と街づくりに係わる財政を潤すために、

環境都市宣言をするように州議会で提案し、その判断を州知事に求めた。

今思えば大それたことをしてしまったと思うが、それに対する答えはなかった。

30年後のLRT計画やら、興味のある都市環境整備やビジネスに関する計画も

含めたが大きな反応はなかった。

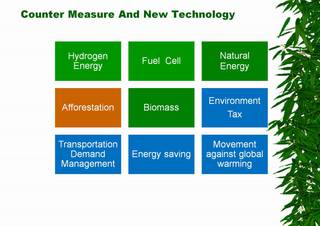

環境保護と開発の相反する課題を克服するためには、

現在の環境の価値を自覚し、ともに実現する方策を見出さなくてはならない。

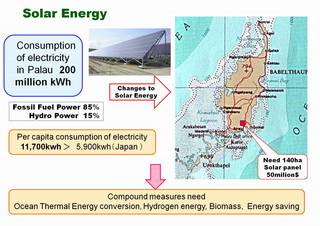

島を津波、台風などから守っている周囲の自然環境、自然エネルギーの可能性、

可能なCO2削減量から試算した排出取引量など、幾つかの項目を検証した。

CO2削減の価値は約20万ドル程度であったが、提案した対応策の一つに環境税があった。

2年後の2012年、10万haに及ぶロックアイランド周辺が世界複合遺産に登録された。

政府は同2012年、環境税(グリーン税)を$30に値上げし、コロール州の

ロックアイランド許可証は$50に値上げされた。その結果、出国税を合わせると

パラオに来る観光客は、最低一人$100の税金を払うことになった。

パラオの国家予算89億円の半分が海外の補助金によるもので、

各州の財政は厳しい状況が続いている。

2013年、ようやくコロール州の財政は環境税収により黒字に転じ、

広域の海域を監視、海の環境を保全する体制が整った。

この3年でパラオを訪れる観光客は1.6倍(77→120千人)に増えた。

表面上は、環境保護と観光・財政が結びついた成功例であるように見えるが、

現実は厳しく、島の将来にも多くの裏の課題を残している。

環境計画とリンクするはずのエネルギー計画や、農地樹林地の維持管理、

街の安全や美化、住みやすい街の環境づくりの答は聞こえてこない。

犯罪は3年(2009~2012年)で5倍(236→1235件)に増えた。

変わらぬ景色と人との関係においては愛すべき島であっても、

児童が麻薬や犯罪に手を染める国は天国ではない。

地球環境の変化で高潮被害が出始め、台風が煩雑に襲うようになり、

災害後の公共施設の維持も容易ではない。

海水温上昇により、15年前に死滅したサンゴは回復しつつあるが、

魚の大きさを除けば、海洋博以前の沖縄の海の輝きには及ばない。

それだけ、パラオと沖縄の海は汚れてしまったということである。

今後、観光客は日本のダイビング以外のリピーターは一段落し、

台湾・韓国のあとは東南アジアや中国の客が増えるだろう。

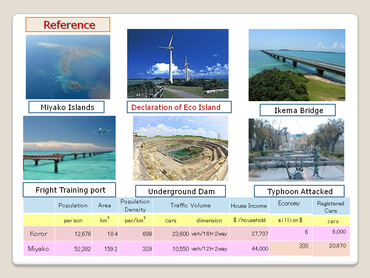

島の環境計画の実践例には宮古島のエコアイランドプランがあり、

在任中に現地に赴きヒアリングし議会で紹介した経緯がある。

島の規模や国政の違いはあっても、沖縄をパラオの例に置き換えると、

歴史背景や観光と開発の関係、自然遺産の活用の仕方など

特に離島においては同じ状況が目に浮かんでくる。

島の目標を定める島づくり計画とは、ひとえに環境計画といっても過言ではない。

なぜなら島は海に囲まれ、すべての島の行く末を担っているからである。

Posted by Katzu at 18:36│Comments(0)

│パラオ

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。