2011年05月04日

震災復興計画その11

まちの復興計画を4類型化する

震災にあった3県37市町村の復興計画を進めるには、

まとまった整備手法の類型化が必要と考える。

震災復興には法制化、住民同意、事業計画認可のスピードが求められる。

復興計画の第一段階は基盤整備であり、その為には、宅盤高、

就業の方向性を定め、その事業内容によっては幹線道路や、

アプローチ道路の位置を決めなければならない。

東北らしい街とは、農林水産業を生業にした農漁村が

ベースになっている。

現代都市における第3次産業の発展や、スマートシティ化、

首都機能移転などの議論とは別に、従来の生活を守るために、

地方全般の就業形態の特徴をベースに進める。

都市の目標、ビジョンは必要だが、復旧から復興までの5年の

流れの中では、高いグレードに上げるリスクを省いた。

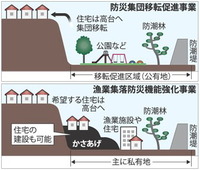

Ⅰ型とは、津波の被害が自然地理的条件により甚大な地域で、公共施設を

はじめ街の機能が失われ、都市基盤を更新する必要のある機能更新型である。

Ⅱ型とは、津波の被害が広範囲に及んだ、平野部で避難場所がない

海浜地域でコンパクトな集合体を作る機能集約型である。

Ⅲ型とは、都市部の潜在的リスクが露呈した地域で、防災型区画整理他、

都市計画規制・誘導が必要な都市整備型である。

Ⅳ型とは被害個所が限定され、インフラ整備を進めるなかで、

集落機能の維持を促進するインフラ整備型である。

この判断として市町村別の類型カルテを作成した。

地区別の津波の特徴と現況地形、被災状況より判断した災害リスク、

街の集積度、開発余地と開発適地、被災状況より判断した開発ポテンシャル、

漁村、農村、都市の形態を就労人口別に判断した1次産業依存度、

この3つのトータル的な指標を基本に、それぞれのまちの整備形態を選定した。

これは市町村単位の判断であるが、実際は20以上の港をもつ市町村もあり、

細部はこの整備手法の組合せになるはずである。

詳細は随時紹介したい。

震災にあった3県37市町村の復興計画を進めるには、

まとまった整備手法の類型化が必要と考える。

震災復興には法制化、住民同意、事業計画認可のスピードが求められる。

復興計画の第一段階は基盤整備であり、その為には、宅盤高、

就業の方向性を定め、その事業内容によっては幹線道路や、

アプローチ道路の位置を決めなければならない。

東北らしい街とは、農林水産業を生業にした農漁村が

ベースになっている。

現代都市における第3次産業の発展や、スマートシティ化、

首都機能移転などの議論とは別に、従来の生活を守るために、

地方全般の就業形態の特徴をベースに進める。

都市の目標、ビジョンは必要だが、復旧から復興までの5年の

流れの中では、高いグレードに上げるリスクを省いた。

Ⅰ型とは、津波の被害が自然地理的条件により甚大な地域で、公共施設を

はじめ街の機能が失われ、都市基盤を更新する必要のある機能更新型である。

Ⅱ型とは、津波の被害が広範囲に及んだ、平野部で避難場所がない

海浜地域でコンパクトな集合体を作る機能集約型である。

Ⅲ型とは、都市部の潜在的リスクが露呈した地域で、防災型区画整理他、

都市計画規制・誘導が必要な都市整備型である。

Ⅳ型とは被害個所が限定され、インフラ整備を進めるなかで、

集落機能の維持を促進するインフラ整備型である。

この判断として市町村別の類型カルテを作成した。

地区別の津波の特徴と現況地形、被災状況より判断した災害リスク、

街の集積度、開発余地と開発適地、被災状況より判断した開発ポテンシャル、

漁村、農村、都市の形態を就労人口別に判断した1次産業依存度、

この3つのトータル的な指標を基本に、それぞれのまちの整備形態を選定した。

これは市町村単位の判断であるが、実際は20以上の港をもつ市町村もあり、

細部はこの整備手法の組合せになるはずである。

詳細は随時紹介したい。

Posted by Katzu at 12:12│Comments(0)

│震災復興計画

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。