2012年01月11日

震災復興計画 その24

三陸沿岸では、復興計画案を示した市町村は多いが、

事業計画、実施計画は進んでいるのだろうか。

高台移転を決めた市町村は、岩泉町小本、田野畑村羅賀、野田村、

宮古市鍬ヶ崎、釜石市唐仁などである。

一方、陸前高田市、大槌町、山田町、南三陸町は、

これから住民の意見交換が行われる。

この市町村は、被害が広範、甚大な地区が含まれる。

これらは、震災1か月後に私的に作成した

復興計画案の機能更新型の地区に当たる。

なぜこのような提案が必要だったのか。

それは、

1、各市町村に共有の資料を示し、各復興計画の

目標設定の目安にしてもらいたかった。

2、各県に、各市町村案やコンサル計画案が上がる前に、

県レベルの整備方針を建てる資料にしてもらいたかった。

3、国の対応策としては、早期に市町村に単独交付金を配分することが有効で、

そのため被災度と整備方針に基づく、想定される復興計画案の試算が必要であった。

同時に土地政策の方針と補助事業制度の拡充が望まれた。

しかし、思惑は悪い方向に向かった。

3については半年後、復興庁創設と予算案が示されただけで、

実行可能な現場への補助、支援、指示は遅れた。

2についても、国の指示・方針が遅れ、現在も県が実質的、主導的に動いていない。

このような状況で、野田村は高台移転の方針を決め、

12月に被災前の価格で土地の買い取りを決めた。

最も早いこの村長の英断は、恐らく後後まで語られるだろう。

それ以上に、国策が追い着かなかった情けなさと、

現場の焦燥感と強い決意が伝わってくる。

被災3週間後、野田村役場に足を運んだが、災害対応に憔悴しきった職員を前にすると、

被災度評価と計画方針を説明する勇気はなかった。

瓦礫の撤去もそうだが、よくここまで辿り着いたと思う。

ようやくパブリックコメントを求めた各市町村については、もっと早期にとも思えるが、

返済目途のない単費支出の事業を提示する困難さと、

生活をつなぐことが最優先されることを考えると、一方的には批判できない。

公共団体の委託業務による、コンサルタントの作った計画案がベースとなり、

現在は、各復興計画が示された。

かつての仲間の作った計画案は、震災という特殊な条件下で作成されており

内容的に特にコメントする気はない。

各コンサルは、なん10もの各市町村の復興計画、各種計画を分担しており、

これから事業認可、基本設計、測量、実施設計、施工管理とコンサルの独壇場となる。

現在の予算執行内容では、従来の国の補助制度で認可され、

整地、道路、護岸などの土木工事が10年間は延々と続く。

この事業執行で注意すべきは、国の事業認可システムが面倒で時間が掛かり、

即効性と経済性に欠け、事業評価が機能していない点である。

これを各県の地方一括交付金で行えないか、各市町村に配分できないか、

地方主導型に変えられないのだろうか。

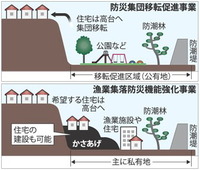

高台移転の施工方法については、山を削り海岸を埋める従来の方法が取られるだろうが、

地震時の液状化や環境への影響を忘れてはならない。

そして、生活優先の名の下、土木工事が粛々と進んでいく。

その結果、故郷の風景が失われたのが、高度成長時代のニュータウン開発と

その後の日本列島改造であった。

日本人は、このことを反省したはずではなかったのか。

規則通りの工事の進め方に、疑問と良心を示す技術屋はいないのだろうか。

現時点では、テクニカルな復興計画案より、

地元主導型のまちづくりが進むことを期待したい。

事業計画、実施計画は進んでいるのだろうか。

高台移転を決めた市町村は、岩泉町小本、田野畑村羅賀、野田村、

宮古市鍬ヶ崎、釜石市唐仁などである。

一方、陸前高田市、大槌町、山田町、南三陸町は、

これから住民の意見交換が行われる。

この市町村は、被害が広範、甚大な地区が含まれる。

これらは、震災1か月後に私的に作成した

復興計画案の機能更新型の地区に当たる。

なぜこのような提案が必要だったのか。

それは、

1、各市町村に共有の資料を示し、各復興計画の

目標設定の目安にしてもらいたかった。

2、各県に、各市町村案やコンサル計画案が上がる前に、

県レベルの整備方針を建てる資料にしてもらいたかった。

3、国の対応策としては、早期に市町村に単独交付金を配分することが有効で、

そのため被災度と整備方針に基づく、想定される復興計画案の試算が必要であった。

同時に土地政策の方針と補助事業制度の拡充が望まれた。

しかし、思惑は悪い方向に向かった。

3については半年後、復興庁創設と予算案が示されただけで、

実行可能な現場への補助、支援、指示は遅れた。

2についても、国の指示・方針が遅れ、現在も県が実質的、主導的に動いていない。

このような状況で、野田村は高台移転の方針を決め、

12月に被災前の価格で土地の買い取りを決めた。

最も早いこの村長の英断は、恐らく後後まで語られるだろう。

それ以上に、国策が追い着かなかった情けなさと、

現場の焦燥感と強い決意が伝わってくる。

被災3週間後、野田村役場に足を運んだが、災害対応に憔悴しきった職員を前にすると、

被災度評価と計画方針を説明する勇気はなかった。

瓦礫の撤去もそうだが、よくここまで辿り着いたと思う。

ようやくパブリックコメントを求めた各市町村については、もっと早期にとも思えるが、

返済目途のない単費支出の事業を提示する困難さと、

生活をつなぐことが最優先されることを考えると、一方的には批判できない。

公共団体の委託業務による、コンサルタントの作った計画案がベースとなり、

現在は、各復興計画が示された。

かつての仲間の作った計画案は、震災という特殊な条件下で作成されており

内容的に特にコメントする気はない。

各コンサルは、なん10もの各市町村の復興計画、各種計画を分担しており、

これから事業認可、基本設計、測量、実施設計、施工管理とコンサルの独壇場となる。

現在の予算執行内容では、従来の国の補助制度で認可され、

整地、道路、護岸などの土木工事が10年間は延々と続く。

この事業執行で注意すべきは、国の事業認可システムが面倒で時間が掛かり、

即効性と経済性に欠け、事業評価が機能していない点である。

これを各県の地方一括交付金で行えないか、各市町村に配分できないか、

地方主導型に変えられないのだろうか。

高台移転の施工方法については、山を削り海岸を埋める従来の方法が取られるだろうが、

地震時の液状化や環境への影響を忘れてはならない。

そして、生活優先の名の下、土木工事が粛々と進んでいく。

その結果、故郷の風景が失われたのが、高度成長時代のニュータウン開発と

その後の日本列島改造であった。

日本人は、このことを反省したはずではなかったのか。

規則通りの工事の進め方に、疑問と良心を示す技術屋はいないのだろうか。

現時点では、テクニカルな復興計画案より、

地元主導型のまちづくりが進むことを期待したい。

Posted by Katzu at 08:05│Comments(0)

│震災復興計画

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。