2011年05月08日

震災復興計画その12

タイプ別事業案(Ⅰ.機能更新型)

Ⅰ型に該当するのは9市町村で、漁業と一体化した集落が多く含まれている。

地形的な条件で津波の被害が最も大きく、1割の人口が喪失した町もある。

明治、昭和と50年に一度、村ごと流された歴史があり、命を守る唯一の手段の

高台移転を進めるのが良策であると考える。移転後の宅地は商工、港湾、

エネルギー関連の土地利用に機能更新する。

1.条件

海上防波堤がなく、高い津波が直撃し、浸水地域の木造建物が

ほとんど流出した漁村で、背後に開発可能宅地がある。

2.目標

農漁業の維持を基本に、海岸沿いの土地利用を更新し、

安全で自立可能な町を創造する。

3.方針

港湾、漁業関連施設を再整備する。

海岸は緩衝緑地帯と堤防を設置する。

背後は、商工業、再生エネルギー関連などの

機能更新型土地利用を選択する。

職住近接の宅地は盛土とし、

同時に新たな住宅地を山側に開発する。

4.計画

港湾整備は復旧を基本とし、50年確率の防波堤と

防潮林が一体となった緩衝緑地帯を造る。

100年確率の津波を想定し、山に近い宅地は10m盛土し、

中層の防災アパートを誘導する。

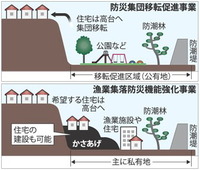

海沿いの住宅地は近郊の高台に集団移転する。

住宅地は自然地形、景観に十分配慮する。

5.事業方策

山を切り、海を盛った神戸方式と呼ばれる手法である。

用地補償を市県国で行い、開発資金として移転住宅地を開発する。

国道見直しを前提とした沿道型区画整理も可能である。

開発は環境との共生を考慮したものとする。

失われた山林の代わりに、地域の山林整備事業を合わせて行う。

6.課題

用地買収を市町村単独で進めるのは難しい。

権利変換方式の防災街区整備事業や区画整理事業もあるが、

面積要件、事業スケジュール等、事業性格上効果的でない。

市街地の建築規制は事業認可により効力を発揮し、

区画整理の手法が一般的だが、国の土地買上げを前提とする

震災復興事業を法令化する必要があるのではないだろうか。

Ⅰ型に該当するのは9市町村で、漁業と一体化した集落が多く含まれている。

地形的な条件で津波の被害が最も大きく、1割の人口が喪失した町もある。

明治、昭和と50年に一度、村ごと流された歴史があり、命を守る唯一の手段の

高台移転を進めるのが良策であると考える。移転後の宅地は商工、港湾、

エネルギー関連の土地利用に機能更新する。

1.条件

海上防波堤がなく、高い津波が直撃し、浸水地域の木造建物が

ほとんど流出した漁村で、背後に開発可能宅地がある。

2.目標

農漁業の維持を基本に、海岸沿いの土地利用を更新し、

安全で自立可能な町を創造する。

3.方針

港湾、漁業関連施設を再整備する。

海岸は緩衝緑地帯と堤防を設置する。

背後は、商工業、再生エネルギー関連などの

機能更新型土地利用を選択する。

職住近接の宅地は盛土とし、

同時に新たな住宅地を山側に開発する。

4.計画

港湾整備は復旧を基本とし、50年確率の防波堤と

防潮林が一体となった緩衝緑地帯を造る。

100年確率の津波を想定し、山に近い宅地は10m盛土し、

中層の防災アパートを誘導する。

海沿いの住宅地は近郊の高台に集団移転する。

住宅地は自然地形、景観に十分配慮する。

5.事業方策

山を切り、海を盛った神戸方式と呼ばれる手法である。

用地補償を市県国で行い、開発資金として移転住宅地を開発する。

国道見直しを前提とした沿道型区画整理も可能である。

開発は環境との共生を考慮したものとする。

失われた山林の代わりに、地域の山林整備事業を合わせて行う。

6.課題

用地買収を市町村単独で進めるのは難しい。

権利変換方式の防災街区整備事業や区画整理事業もあるが、

面積要件、事業スケジュール等、事業性格上効果的でない。

市街地の建築規制は事業認可により効力を発揮し、

区画整理の手法が一般的だが、国の土地買上げを前提とする

震災復興事業を法令化する必要があるのではないだろうか。

Posted by Katzu at 01:32│Comments(0)

│震災復興計画

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。