2011年05月23日

震災復興計画その17

震災後2か月の活動を振り返る

当初は復興計画まで踏み込んだ、各市町村案を示す予定であった。

時間も限られ、各市町村の現況類型化と計画の方向性を示すに至った。

計画は深く入り混むほどに提案が出来なくなる。

空想を繋いでいく楽しさは初動時だけで、

現実的な課題に直面すると苦痛に変わる。

そしてそのうち、その課題が日常から逃れられなくなる。

計画屋とはそんなもので、現場で調査している時も、設計をしていても

いつも頭の片隅に残り続ける。

計画を真剣に進めるほど、身を焦がして苦闘していた先輩は大勢いた。

この町は私の計画ですと胸を張る人はいるのだろうか。

むしろ、できた姿を見る方が怖い。計画屋の性であろうか。

市レベルでは、コンサル、開発業者、その他団体を中心に計画案が

幾つか出始めている。

いくらでも計画案は作り示せるが、よく現況と歴史を把握し、市民の

アカウンタビリティをいかに得るかが重要である。

一つだけ具体案を示す。

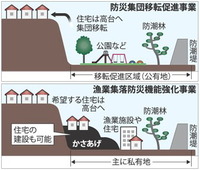

タイプⅠの機能更新型に該当する、防潮堤による街づくりが行なわれてきた、

宮古市田老地区をケーススタディとしたハードプランである。

1.山側の堤防内を堤防とほぼ同じ高さの再生市街地とする。

盛土量約80万m3が必要になるが、山側開発切土で補う。

2、海側に防波堤と緩衝緑地帯を設ける。

エリアはスポーツ施設、臨海公園とする。

3、海側の宅地は再生エネルギー施設用地、あるいは農地、漁業施設等とする。

4、市街地に近接する高台に防災拠点を整備する。

5、職住分離の生活拠点を開発する。

開発地は山の中腹にある東北の農村をモデルにする。

里山の風景を残す最小限の配慮はスカイラインを触らないことである。

近傍以外には、6km離れた山中に廃村となった2000人規模の

田老第二小学校区もある。計画行政の判断としてはあり得るが、

海辺暮らしを経験した住民が選択する余地があるかは疑問である。

開発方法は国道の付替えによる用買事業と山側開発資金により賄う市の

単独開発事業か、飛地(山側開発地)を含む震災復興型区画整理事業とする。

換地の先払い、飛換地、集約換地、保留地の国有地買上などを前提とした、

新たな補助枠を組込むことが前提である。

津波被害の甚大さ、住む人の思い、国の指導力、地方自治体の困惑を目の

あたりにすると、このまま、建築規制以外の規制や国の援助もなく、

従来の補助事業で、粛々と時間をかけて進んで行くような気配すらある。

人々は立ち向かうのは自然ではないと感じ、今の運命を享受しているかの

ようにさえ思える。

残された市街地で仮復旧を進めつつ、生活基盤を整えるための速さが要求

される市と、すべてを失くし、将来を考える余裕のない町村では求めるものも違い、

街のビジョンを考え話し合う時間が必要であることも事実である。

具体案が進まない理由は、高台移転と元の場所に住みたい人の割合が同じだ

ということである。職住分離という課題もある。

漁業を生業とするには海岸の海抜0m付近で働かなければいけない。

危険は承知の職業である。商業も同様である。

元来日本人は、男は危険な自然に向き合い、女は家を守ってきた。

女人禁制の山は、男尊女卑ではなく危険を男が背負う定めを表現したものだ。

住民の選択は、この日本人の性と事業の経済性に従ったものになると思う。

当初は復興計画まで踏み込んだ、各市町村案を示す予定であった。

時間も限られ、各市町村の現況類型化と計画の方向性を示すに至った。

計画は深く入り混むほどに提案が出来なくなる。

空想を繋いでいく楽しさは初動時だけで、

現実的な課題に直面すると苦痛に変わる。

そしてそのうち、その課題が日常から逃れられなくなる。

計画屋とはそんなもので、現場で調査している時も、設計をしていても

いつも頭の片隅に残り続ける。

計画を真剣に進めるほど、身を焦がして苦闘していた先輩は大勢いた。

この町は私の計画ですと胸を張る人はいるのだろうか。

むしろ、できた姿を見る方が怖い。計画屋の性であろうか。

市レベルでは、コンサル、開発業者、その他団体を中心に計画案が

幾つか出始めている。

いくらでも計画案は作り示せるが、よく現況と歴史を把握し、市民の

アカウンタビリティをいかに得るかが重要である。

一つだけ具体案を示す。

タイプⅠの機能更新型に該当する、防潮堤による街づくりが行なわれてきた、

宮古市田老地区をケーススタディとしたハードプランである。

1.山側の堤防内を堤防とほぼ同じ高さの再生市街地とする。

盛土量約80万m3が必要になるが、山側開発切土で補う。

2、海側に防波堤と緩衝緑地帯を設ける。

エリアはスポーツ施設、臨海公園とする。

3、海側の宅地は再生エネルギー施設用地、あるいは農地、漁業施設等とする。

4、市街地に近接する高台に防災拠点を整備する。

5、職住分離の生活拠点を開発する。

開発地は山の中腹にある東北の農村をモデルにする。

里山の風景を残す最小限の配慮はスカイラインを触らないことである。

近傍以外には、6km離れた山中に廃村となった2000人規模の

田老第二小学校区もある。計画行政の判断としてはあり得るが、

海辺暮らしを経験した住民が選択する余地があるかは疑問である。

開発方法は国道の付替えによる用買事業と山側開発資金により賄う市の

単独開発事業か、飛地(山側開発地)を含む震災復興型区画整理事業とする。

換地の先払い、飛換地、集約換地、保留地の国有地買上などを前提とした、

新たな補助枠を組込むことが前提である。

津波被害の甚大さ、住む人の思い、国の指導力、地方自治体の困惑を目の

あたりにすると、このまま、建築規制以外の規制や国の援助もなく、

従来の補助事業で、粛々と時間をかけて進んで行くような気配すらある。

人々は立ち向かうのは自然ではないと感じ、今の運命を享受しているかの

ようにさえ思える。

残された市街地で仮復旧を進めつつ、生活基盤を整えるための速さが要求

される市と、すべてを失くし、将来を考える余裕のない町村では求めるものも違い、

街のビジョンを考え話し合う時間が必要であることも事実である。

具体案が進まない理由は、高台移転と元の場所に住みたい人の割合が同じだ

ということである。職住分離という課題もある。

漁業を生業とするには海岸の海抜0m付近で働かなければいけない。

危険は承知の職業である。商業も同様である。

元来日本人は、男は危険な自然に向き合い、女は家を守ってきた。

女人禁制の山は、男尊女卑ではなく危険を男が背負う定めを表現したものだ。

住民の選択は、この日本人の性と事業の経済性に従ったものになると思う。

Posted by Katzu at 02:11│Comments(0)

│震災復興計画

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。