2011年05月29日

震災復興計画その18

一旦、東北を離れるに当たり、

どうしても訪れておきたかった所が2か所あった。

まだ唯一訪れていなかった南相馬市周辺と、

初めて現場に入った閖上地区が心残りであった。

計画的避難準備区域については放射能レベルが落ち着いたら行くと考えていたが、

予想は最悪になり計画的避難区域の設定とともに闇に閉ざされてしまった。

宮城県岩沼市から福島県新地町にはいる。

沿道状況は一変する。国道沿いは、津波の被害よりも道路の損壊が目立ち、

明らかに地震の傷跡が増えてくる。

南相馬市に入り、開店している店の数は少なくなるが、交通量は比較的多い。

ところが市街地を走っていると、突然パトカーと機動隊の車が見え、

笛の制止とともに通行止の表示が見えた。

あまりの唐突さに驚く。

これでは町のコミュニティどころの話でない。

この計画的避難区域ラインは字や町丁でなく、20.000kmの

GPS上のラインではないかとさえ思えてしまう。

日本的で、厳格で、偏執的な解釈である。

東北電力原町火力発電所は津波の被害で復旧していないようだ。

工業団地の適地選定の場合、海上輸送の有利性を考え、

沿岸部に計画されてきたが、今回の津波被害を考えると、

すべての工業系の重要施設の計画は見直す必要があるだろう。

帰りに道の駅相馬に寄る。イチゴが最盛期を迎えているが、

格安で販売していた。風評被害があるとすれば、検査し、

まとめてネット販売をするなど方策があるように思う。

軒先のツバメは原発問題など知る由もなく、

例年と同じ行動を取っていた。

名取市閖上地区に向かう。震災10日後に初めて入った地区であった。

その時は道路の瓦礫の除去作業中だったので自転車で回ったが、

あの状況は一生忘れないだろう。

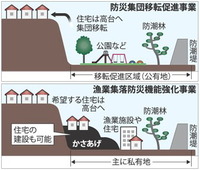

震災復興計画では、ケズタウンなるクラスター集落計画案を紹介したが、

これは世界中のどこにもない特殊なハードプランである。

住民の意向がどこに移るか移らないか話し合うことが始まりである。

選択肢が分かれる理由は、生活の補償がどの範囲に及ぶか

わからないことにも起因している。

営業補償、住宅債務補償、経済活動の議論ばかりが優先しているが、

その前にやるべきことがある。

“甚大な被害のあった宅地及びインフラは国、地方公共団体で整備します”

と一言、言える、あるいは言わせる政治家はいないのだろうか。

東電の営業補償につきあうより、生活地盤を補償し被災民の不安、

生活再建をサポートすべきである。

全国各地で、住民側が開発許可を認めた自治体を訴え始める前に

必要なことである。

今頃、海外では間違いなく訴訟が起きているだろう。

閖上の富主姫神社に登ると、読経をあげる僧侶と若い災害ボランティアがいた。

2か月前は瓦礫でいっぱいだったが、

メディアでもすっかり有名になり、きれいに整備されていた。

私が初めに感じたように、ここが復興の丘である。

街の瓦礫の撤去は恐らく被災地の中ではかなり早い方だ。

アクセスの良さが大きな理由である。

今すぐインフラ整備が行われ、家が建ち始めてもおかしくない状況にある。

しかし、もう一度閖上の歴史を振返ってもらいたい。

先代はゆりあげという地名を、

土地が低く、水門で仕切らなければならない街の運命を、

閖と言う漢字に置き換えたのではないだろうか。

さらに、明治三陸津波後、集落の南側に高台を作り、

街の湊神社の一部を富主姫神社として祈願、移築したと言われている。

明治時代の住民は、今回の災害を危惧していたと思われるのである。

閖上震災復興の皆さん、

この辺に街づくりのポイントがあると思いますがどうでしょうか。

どうしても訪れておきたかった所が2か所あった。

まだ唯一訪れていなかった南相馬市周辺と、

初めて現場に入った閖上地区が心残りであった。

計画的避難準備区域については放射能レベルが落ち着いたら行くと考えていたが、

予想は最悪になり計画的避難区域の設定とともに闇に閉ざされてしまった。

宮城県岩沼市から福島県新地町にはいる。

沿道状況は一変する。国道沿いは、津波の被害よりも道路の損壊が目立ち、

明らかに地震の傷跡が増えてくる。

南相馬市に入り、開店している店の数は少なくなるが、交通量は比較的多い。

ところが市街地を走っていると、突然パトカーと機動隊の車が見え、

笛の制止とともに通行止の表示が見えた。

あまりの唐突さに驚く。

これでは町のコミュニティどころの話でない。

この計画的避難区域ラインは字や町丁でなく、20.000kmの

GPS上のラインではないかとさえ思えてしまう。

日本的で、厳格で、偏執的な解釈である。

東北電力原町火力発電所は津波の被害で復旧していないようだ。

工業団地の適地選定の場合、海上輸送の有利性を考え、

沿岸部に計画されてきたが、今回の津波被害を考えると、

すべての工業系の重要施設の計画は見直す必要があるだろう。

帰りに道の駅相馬に寄る。イチゴが最盛期を迎えているが、

格安で販売していた。風評被害があるとすれば、検査し、

まとめてネット販売をするなど方策があるように思う。

軒先のツバメは原発問題など知る由もなく、

例年と同じ行動を取っていた。

名取市閖上地区に向かう。震災10日後に初めて入った地区であった。

その時は道路の瓦礫の除去作業中だったので自転車で回ったが、

あの状況は一生忘れないだろう。

震災復興計画では、ケズタウンなるクラスター集落計画案を紹介したが、

これは世界中のどこにもない特殊なハードプランである。

住民の意向がどこに移るか移らないか話し合うことが始まりである。

選択肢が分かれる理由は、生活の補償がどの範囲に及ぶか

わからないことにも起因している。

営業補償、住宅債務補償、経済活動の議論ばかりが優先しているが、

その前にやるべきことがある。

“甚大な被害のあった宅地及びインフラは国、地方公共団体で整備します”

と一言、言える、あるいは言わせる政治家はいないのだろうか。

東電の営業補償につきあうより、生活地盤を補償し被災民の不安、

生活再建をサポートすべきである。

全国各地で、住民側が開発許可を認めた自治体を訴え始める前に

必要なことである。

今頃、海外では間違いなく訴訟が起きているだろう。

閖上の富主姫神社に登ると、読経をあげる僧侶と若い災害ボランティアがいた。

2か月前は瓦礫でいっぱいだったが、

メディアでもすっかり有名になり、きれいに整備されていた。

私が初めに感じたように、ここが復興の丘である。

街の瓦礫の撤去は恐らく被災地の中ではかなり早い方だ。

アクセスの良さが大きな理由である。

今すぐインフラ整備が行われ、家が建ち始めてもおかしくない状況にある。

しかし、もう一度閖上の歴史を振返ってもらいたい。

先代はゆりあげという地名を、

土地が低く、水門で仕切らなければならない街の運命を、

閖と言う漢字に置き換えたのではないだろうか。

さらに、明治三陸津波後、集落の南側に高台を作り、

街の湊神社の一部を富主姫神社として祈願、移築したと言われている。

明治時代の住民は、今回の災害を危惧していたと思われるのである。

閖上震災復興の皆さん、

この辺に街づくりのポイントがあると思いますがどうでしょうか。

Posted by Katzu at 13:25│Comments(0)

│震災復興計画

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。