2011年09月11日

震災復興計画その22

震災6カ月後の被災地の復旧状況は、地域により大きな差がついている。

しかし、表面上はがれきが撤去された地区でさえ、

元の生活に戻る道筋がついていない。

被災状況の把握から分析が進行し、有効な土地利用や防災施設の計画が

遅まきながら議論されている。

現制度下での事業化の遅れ、利権、政治の混迷など、

従来通りの目先の議論に時間だけが経過してきた。

震災1カ月後に概略の復興計画案を提案したが、

悪い予想は当たってしまった。

この日、閖上の被災地、名取市役所に行き、

コンサル仲間の話から今の状況を把握する。

閖上地区を例にとると、被災地は整然としつつあり、

盛土の搬入も行われ、全地区でも最も早く撤去が完了しつつある。

復興案については、既にコンサルと名取市役所が作成した

パブリックコメントを住民に数案提示している。

集落によっては移転を決め除々に計画を進めている。

しかし、他地区の場合、コンサル仲間は多くの計画案を提出しているが、

基本はマスタープラン案であって実施計画までは至らず、

担当者共々なす術がない。

その理由は

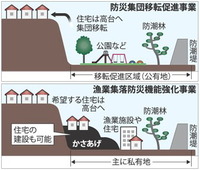

1、現行の防災集団移転促進事業、被災市街地復興土地区画整理事業では

財政負担、補助対象、即効性において不十分である。

2、宅地に対する国の姿勢が示されていない。

3、被災者の現実の生活再建と将来構想のギャップを埋められず、

移転の判断が付かない被災者が多い。

1については、ようやく国交省が宅盤の嵩上げ盛土の補助対象を拡充したが、

それだけでは不十分で、事業全体のシステムを考える必要がある。

新しい事業制度の創設が望まれる。

それは従前の土地評価に見合う土地を選択できる新しい事業制度である。

空間土地区画整理事業か土地の拡充債権化である。

区画整理事業は最低3年を要するので、その間の生活維持が課題である。

2については、特に宅地についての方針を国が表明していないことである。

被災農地について鹿野大臣が元の農地に戻す旨と被爆農作物の補償を表明した。

建築物は別としても、国土を元の住める宅地にするか、

供給するか方針を示すことは国の義務でもあると思う。

3については、被災民は既に生活再建に入っている。

しかし、自分の土地がどうなるか、方向性が見えない状態で

将来計画の意思を表明することは難しい。

専門家は、除染可能か、住める土地か、新たな宅地開発に何年かかるか、

勇気を持って公表する必要がある。

この三すくみの状態で、この間を埋めることができるのは、

地域に密着して行動できるボランティアや市民の声、支援者の輪であろう。

この日、台風の影響で高波が壊れた防波堤に打ち寄せていた。

9.11テロの被害者家族の痛みが、グランドゼロの跡地計画が

進まない理由であることと同様、あの記憶が再建を遅らせている。

※空間区画整理事業:現行の従前従後の土地を同じにする区画整理ではなく、

離れた地区を事業対象にする創設区画整理事業。

しかし、表面上はがれきが撤去された地区でさえ、

元の生活に戻る道筋がついていない。

被災状況の把握から分析が進行し、有効な土地利用や防災施設の計画が

遅まきながら議論されている。

現制度下での事業化の遅れ、利権、政治の混迷など、

従来通りの目先の議論に時間だけが経過してきた。

震災1カ月後に概略の復興計画案を提案したが、

悪い予想は当たってしまった。

この日、閖上の被災地、名取市役所に行き、

コンサル仲間の話から今の状況を把握する。

閖上地区を例にとると、被災地は整然としつつあり、

盛土の搬入も行われ、全地区でも最も早く撤去が完了しつつある。

復興案については、既にコンサルと名取市役所が作成した

パブリックコメントを住民に数案提示している。

集落によっては移転を決め除々に計画を進めている。

しかし、他地区の場合、コンサル仲間は多くの計画案を提出しているが、

基本はマスタープラン案であって実施計画までは至らず、

担当者共々なす術がない。

その理由は

1、現行の防災集団移転促進事業、被災市街地復興土地区画整理事業では

財政負担、補助対象、即効性において不十分である。

2、宅地に対する国の姿勢が示されていない。

3、被災者の現実の生活再建と将来構想のギャップを埋められず、

移転の判断が付かない被災者が多い。

1については、ようやく国交省が宅盤の嵩上げ盛土の補助対象を拡充したが、

それだけでは不十分で、事業全体のシステムを考える必要がある。

新しい事業制度の創設が望まれる。

それは従前の土地評価に見合う土地を選択できる新しい事業制度である。

空間土地区画整理事業か土地の拡充債権化である。

区画整理事業は最低3年を要するので、その間の生活維持が課題である。

2については、特に宅地についての方針を国が表明していないことである。

被災農地について鹿野大臣が元の農地に戻す旨と被爆農作物の補償を表明した。

建築物は別としても、国土を元の住める宅地にするか、

供給するか方針を示すことは国の義務でもあると思う。

3については、被災民は既に生活再建に入っている。

しかし、自分の土地がどうなるか、方向性が見えない状態で

将来計画の意思を表明することは難しい。

専門家は、除染可能か、住める土地か、新たな宅地開発に何年かかるか、

勇気を持って公表する必要がある。

この三すくみの状態で、この間を埋めることができるのは、

地域に密着して行動できるボランティアや市民の声、支援者の輪であろう。

この日、台風の影響で高波が壊れた防波堤に打ち寄せていた。

9.11テロの被害者家族の痛みが、グランドゼロの跡地計画が

進まない理由であることと同様、あの記憶が再建を遅らせている。

※空間区画整理事業:現行の従前従後の土地を同じにする区画整理ではなく、

離れた地区を事業対象にする創設区画整理事業。

Posted by Katzu at 09:11│Comments(0)

│震災復興計画

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。