2014年09月08日

複合災害のメカニズム

『アメリカの奥深くわけ行ったところに、ある町があった。生命あるものはみな、自然と一つだった。』

60年代、この一文で始まる『沈黙の春』をきっかけに、化学物質による自然破壊と

人体への影響が、日本でも『複合汚染』、として認識された時代があった。

その後、原因が絞り込まれ科学的に証明されたために、原因物質は規制され徐々に公害病も減り、

内分泌攪乱による人体への影響は、まだ全体の死亡率に影響するほど深刻ではない。

人間の所作が自然のメカニズムを変え、巡り巡って人間社会に警鐘を鳴らしたのである。

広島の土砂災害を概観するうち、『複合災害』、という言葉を思い浮かべた。

西日本の8月の雨量は例年の3倍ほど、30年に一度の異常気象であった。

気象庁の公式見解では、偏西風の蛇行と太平洋高気圧の張り出しが弱いことが、

熱帯からの湿った気流を呼び込んだためとしている。

今年の夏は安定した積雲の状態が少なく、積乱雲が発生する夏の日が印象に残った。

沖縄では相対的な雨量は少なかったものの、青空と雨雲の境界が明確で、

晴天の海に、突然雨雲が通り過ぎる様を眼にする機会が多かった。

広島市郊外の阿武山は標高585mのアカマツを中心とする雑木林である。

その表土は、マサ土でもろく透水性のある脆弱な土壌であった。

被災地区は八木蛇落地悪谷と呼ばれ、昔から水害の多い土地柄であった。

夜間の時間降雨量は100mmを超え、災害状況も把握できない状態で、

行政側は未明の避難勧告は出せなかった。

都市防災の対応としては、急速的かつスポット的な降雨だったため、

予報に対する緊急の災害対応ができなかった。

災害に見舞われた安佐地区は、既に広島の市街地人口が充填されたあと、

住宅供給の期待に応える形で70年代に開発され拡大した地区で、

85年までの10年間で地区の人口は2倍に増えている。

被災地区のほとんどは土砂災害警戒区域に指定されていたが、

唯一の予防策の砂防ダムは、堆砂でどこまで機能したか疑問である。

70年代の環境対策はターゲットを見つけて対処できたが、

複合災害対策には明確なターゲットが見いだせない。

工学的には降雨強度を最新にして設計することが今後の雨水対策につながる。

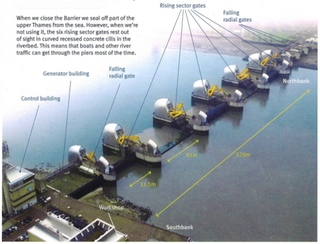

しかし、100年確率で設計してきた河川構造物を、テムズ川のように1000年確率に

直せば良いかというと、全体を見直さなければ効果がないばかりか弱点となる。

UK Environment-Agency

住民は夜間に逃げる間もなく、被災し成す術もなかった。

被災地には、災害に慣れない土地柄でありながら全国から多くの

ボランティアの要請があり、現在もその輪は広がりを見せている。

気象学的な理由、地質学的な理由、都市防災工学的な理由、それぞれ正しい解釈であると思う。

この複合的な災害を防ぐには、自然科学、社会科学の両面で解析しつつ、

地球環境的な視点から読み解く必要があるだろう。

海面で温められた水蒸気はやがて雨を降らせ、山林で保水し、

平地の動物と土地を潤い、海岸近くで生物を保養し、また海に帰る。

このメカニズムを変えてきたのは人間の欲望とエネルギーで、息吹く山を削り、海を埋め立て、

CO2の吸収と排出のバランスを例にとるまでもなく、地球の温度の分布を変えてきた。

教条のない人間たちは、戻ることができない同じ過ちを繰り返すのであろうか。

本部のテーブルサンゴのある海から見上げると、土取り場の痛ましい山の端が望めた。

サンゴが壊滅的に失われ、一部残り再生を繰り返した30年余り、

あの砂埃まみれの海洋博建設の時代に戻らないようにするのは、

土地の住民の良心だけなのかもしれない。

Posted by Katzu at 02:11│Comments(0)

│大震災

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。