2016年04月28日

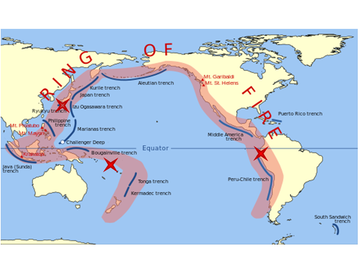

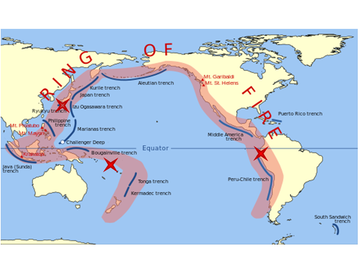

リング オブ ファイア

熊本地震の起きる2日前、南九州に寄らず先に福岡を発ったが、

沖縄に来る予定の知り合いが被災して他人事ではなくなった。

4月16日、熊本でMg7の地震が発生した翌日には

エクアドルでMg7.8、1週間前にはバヌアツでMg6.7の

地震が起き、その後も群発地震が継続していた。

海外メディアでは、環太平洋火山帯(リング オブ ファイア)が

活発化しており、カリフォルニアでも注意が必要と報じた。

15,000km離れた地点での地震の関連性はないとされるが、

歴史的には地震や噴火が同じ時期に集中する傾向がある。

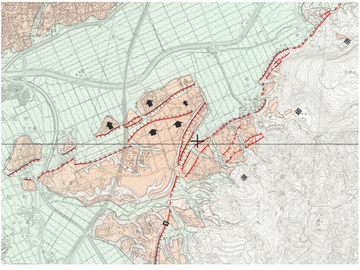

現在進行中の熊本地震は、中央構造線縁端の日奈久断層帯と

布田川断層帯の交差する箇所で断層帯が動いたためとされる。

北東部と南西部の離れた地域で地震が活性化した一連の地震は、

これまで例のない群発地震が進行しているとされる。

沖縄トラフに続く南西方向には八代海を渡り川内原発が、

中央構造線に続く北東方向には伊方原発がある。

なぜ原発が、大断層の中央構造線沿いとフォッサマグナにぶつかる

阪神から中越地方にかけての断層密集地帯に多く建設されたのか

断層帯の地図を重ね見れば、誰もが疑問に思うはずだ。

用地買収と地元コンセンサスを先行し、適地選定や専門家の意見は

途中からコンサルにまとめさせる発注の仕方は周知の事実である。

専門家の意見が二分されるのは、立場が二分しているにすぎない。

50年も続く廃炉作業は、今から早く始めたほうがいい。

以前から指摘された環太平洋火山帯と連動する活断層帯は、全国的に地震発生の危険度判定がされているが、九州の活断層帯は重要な長期評価の対象でなかった。この活断層は1万年間隔で活動し、過去の活動履歴から推定する地震確率は0%に近かった。活断層の少ない北海道オホーツク側、南東北、北関東、関西内陸、瀬戸内、北陸中部、九州西部は地震が少ない地域とされてきたが、この地方で地震が起きるたびに、地震保険の附帯率だけでなく、地震予知もその都度変化してきた。

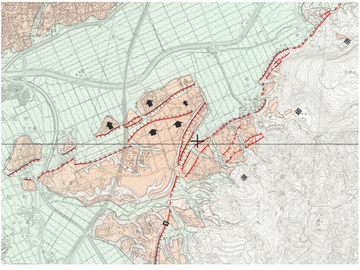

熊本市付近

地震学は基本的に限定的な事象を積み上げていく。

新たな活断層を探しながら、一万年に一度の確率を読み取る科学に

すがるより、起きるかもしれない準備と、起きてからの素早い対応が

大事、と皆同じ結論に行きつく。

今回の地震が長いスパンで見れば東日本大震災の連動とも考えられ

首都直下型地震や南海トラフ地震ばかりが取沙汰されてきたが、

むしろ、歴史家が以前から指摘するのは地震と噴火との関係である。

主な噴火と地震年表詳細

有史以来の噴火とおおよそMG7以上の地震を年表に羅列して対比してみた。すると、ほとんどの大地震が5年前後の噴火に結びつくことが分かった。専門家は噴火後に地震が起きるという地殻のメカニズムを説くが、歴史的に噴火が先という共通点は全くなかった。さらに地震の起きた近くで噴火するという地域の連動性もなかった。プレート内型と境界型に分ければ細部が関連づけられるものもあるが、リング オブ フャイアの視点に立てば1地点となる。

大震災後、多くの登山者が犠牲となった御嶽山の水蒸気爆発、口之永良部島の水蒸気噴火はあったが、本格的なマグマ噴火は起きていない。

日本人の安全の対象は、身近な海、台地から山へ、そして環太平洋にまで広がっていく。

被災前

3年前訪れた熊本城は、地元の熱意が伝わるよく整備されたすばらしい公園であった。まだ新しい石垣が気になっていたが、主に古い石垣の方が被災した様子である。死荷重の増加を指摘する人もいるが、築城以来の大地震であることには変わらない。街なかも1日1日確実に元の生活に戻っていくことを願って止まない。

現場は徐々に地震の回数も減りボランティアが集まる体制が整いつつある。今回は地震の特性上、ボランティアに行くタイミングが難しいが、むしろ、政府や行政の対応の遅れの方が気になる。

ただ一つ言えるのは、災害ボランティアとは無償ではなく、自分が災害を受けた時にどうすべきかという経験を貯金することでもある。

沖縄に来る予定の知り合いが被災して他人事ではなくなった。

4月16日、熊本でMg7の地震が発生した翌日には

エクアドルでMg7.8、1週間前にはバヌアツでMg6.7の

地震が起き、その後も群発地震が継続していた。

海外メディアでは、環太平洋火山帯(リング オブ ファイア)が

活発化しており、カリフォルニアでも注意が必要と報じた。

15,000km離れた地点での地震の関連性はないとされるが、

歴史的には地震や噴火が同じ時期に集中する傾向がある。

現在進行中の熊本地震は、中央構造線縁端の日奈久断層帯と

布田川断層帯の交差する箇所で断層帯が動いたためとされる。

北東部と南西部の離れた地域で地震が活性化した一連の地震は、

これまで例のない群発地震が進行しているとされる。

沖縄トラフに続く南西方向には八代海を渡り川内原発が、

中央構造線に続く北東方向には伊方原発がある。

なぜ原発が、大断層の中央構造線沿いとフォッサマグナにぶつかる

阪神から中越地方にかけての断層密集地帯に多く建設されたのか

断層帯の地図を重ね見れば、誰もが疑問に思うはずだ。

用地買収と地元コンセンサスを先行し、適地選定や専門家の意見は

途中からコンサルにまとめさせる発注の仕方は周知の事実である。

専門家の意見が二分されるのは、立場が二分しているにすぎない。

50年も続く廃炉作業は、今から早く始めたほうがいい。

以前から指摘された環太平洋火山帯と連動する活断層帯は、全国的に地震発生の危険度判定がされているが、九州の活断層帯は重要な長期評価の対象でなかった。この活断層は1万年間隔で活動し、過去の活動履歴から推定する地震確率は0%に近かった。活断層の少ない北海道オホーツク側、南東北、北関東、関西内陸、瀬戸内、北陸中部、九州西部は地震が少ない地域とされてきたが、この地方で地震が起きるたびに、地震保険の附帯率だけでなく、地震予知もその都度変化してきた。

熊本市付近

地震学は基本的に限定的な事象を積み上げていく。

新たな活断層を探しながら、一万年に一度の確率を読み取る科学に

すがるより、起きるかもしれない準備と、起きてからの素早い対応が

大事、と皆同じ結論に行きつく。

今回の地震が長いスパンで見れば東日本大震災の連動とも考えられ

首都直下型地震や南海トラフ地震ばかりが取沙汰されてきたが、

むしろ、歴史家が以前から指摘するのは地震と噴火との関係である。

主な噴火と地震年表詳細

有史以来の噴火とおおよそMG7以上の地震を年表に羅列して対比してみた。すると、ほとんどの大地震が5年前後の噴火に結びつくことが分かった。専門家は噴火後に地震が起きるという地殻のメカニズムを説くが、歴史的に噴火が先という共通点は全くなかった。さらに地震の起きた近くで噴火するという地域の連動性もなかった。プレート内型と境界型に分ければ細部が関連づけられるものもあるが、リング オブ フャイアの視点に立てば1地点となる。

大震災後、多くの登山者が犠牲となった御嶽山の水蒸気爆発、口之永良部島の水蒸気噴火はあったが、本格的なマグマ噴火は起きていない。

日本人の安全の対象は、身近な海、台地から山へ、そして環太平洋にまで広がっていく。

被災前

3年前訪れた熊本城は、地元の熱意が伝わるよく整備されたすばらしい公園であった。まだ新しい石垣が気になっていたが、主に古い石垣の方が被災した様子である。死荷重の増加を指摘する人もいるが、築城以来の大地震であることには変わらない。街なかも1日1日確実に元の生活に戻っていくことを願って止まない。

現場は徐々に地震の回数も減りボランティアが集まる体制が整いつつある。今回は地震の特性上、ボランティアに行くタイミングが難しいが、むしろ、政府や行政の対応の遅れの方が気になる。

ただ一つ言えるのは、災害ボランティアとは無償ではなく、自分が災害を受けた時にどうすべきかという経験を貯金することでもある。

Posted by Katzu at 18:01│Comments(0)

│大震災

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。