2016年07月30日

リオオリンピックの構造力学

オリンピックに合わせ再開発された港湾地区のマウアー広場。

Museu do Amanhã『明日の博物館』と名付けられたクジラが口を開けたような建物が目を引く。自然エネルギーとして採光するための可動点を持つ鋼構造が特徴であるが、この片持ち式(カンチレバー)が公園のデザインコンセプトでもある。シンプルなデザインベンチが新鮮に映るのは、日本の公園設計では不経済なモノは排除されるという先入観があるためだろうか。

この建物が造られた背景には、日本の技術援助により始められた鉄工業がブラジル産業の象徴となり発展し支えた歴史がある。リオ市はこの4年がかりの建設に70億円かかり、他の都市施設とともに過重投資と批判を浴びている。国家と地方自治体との力関係、建物用途は違うが、当初のキールアーチ構造が廃案となり減額された新国立競技場が、この20倍の1490億円で、いかに高額なものか改めて実感する。

この公園にはVLT CariocaというLRTが運行し始めている。高層ビルを抜け、海をバックにした石畳の広場を低床式の路面電車が横切る風景は、ヨーロッパ的というより、オリンピックを見据えた近未来的な演出と言っていい。日本では柵やシグナルがなければ認可されない。

この1カ月間はまだ試用期間の無料であり市民にも人気であるが、サントス空港と北部バスターミナル間の運行はまだであった。肝心の市内ルートはまだ建設中で、その影響で道路の渋滞は日常的であった。

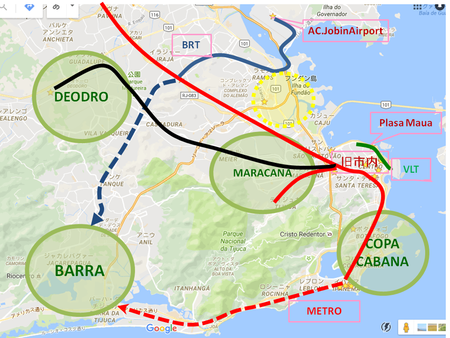

空港から旧市内までの交通機関はバスが最も安く早く、30年前と変わらないことに気が付いた。新しく整備されたLRT(緑色)、BRT(青色)とMETRO延伸(赤破線)は、市民生活にとって大きな利便性向上につながっているとは思えない。

なぜなら、これらはオリンピック開催を前提とした、新しい開発地のための交通計画であるからである。生活を圧迫されたリオ市民が怒り、デモやストをするのも無理はない。

悲劇的なのは、交通需要の多い空港と市内を結ぶ新しい公共交通がなく、相変わらず北部バスターミナル付近は市内渋滞のボトルネックとなっている点である。ここから空港、ニテロイに至る自動車専用道路を補完する公共交通機関が必要なのである。

このマラカナン地区の北部の山手には、ファベーラがある(黄色部分)。

この再開発不可能な地域を見切り、北部から西側に新たな都市軸を切り開き、さらに治安の悪くなった旧市街地の発展をあきらめたかのような計画なのである。

開幕1か月前でさえどのルートで市内や会場に行ったらいいのかわからなかった。その整備状況の全容が見えてきたのは、開催一週間前の昨日だった。

リオ総領事館特設ページ 公共交通機関

オリンピックのアピールとなったLRTは、三井物産が請負いなんとか開幕前まで間に合わせたが、中国長春客車を使用する地下鉄4号線はまだ試運転中で間に合わないのか、ぶっつけ本番の運転で人々を驚かせる開幕を迎えるのか不透明である。

空港でホームとの段差を調整中だったBRTは、全線が専用レーンではなく、未整備区間は車道を専用車として運行する模様である。

いずれにしても開幕は交通の大混乱が起きるような気がしてくる。コパカバーナの駐車対策、市内の渋滞が空港までつながった場合の対策、市内観光による渋滞と治安の悪化、スト対策。考えたらきりがない。

リオオリンピックの混乱から見えてきたもの。それはオリンピックの経済効果だけで優劣を判断し都市開発を進めると、国と地方自治体の力関係で住民を無視した計画が知らぬ間に進んでしまう矛盾である。

中心市街地の空洞化が始まった50年前の首都移転が、リオの今の姿を運命づけたのかもしれない。

Posted by Katzu at 13:14│Comments(0)

│環境デザイン

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。