2012年12月20日

笹子トンネル事故と原発活断層調査

この2つの出来事は、建設業界と調査設計業界、発注者(維持管理者)との間の

責任所在のあいまいさと、トータル的な危機管理の欠如が背景にある。

事故も落ち着き、他人事には思えず、状況も多少理解できるので、コメントしたい。

日本のインフラは、古い物は50年が経ち、コンクリートの劣化・剥離、

金属疲労が始まっている。基本的に日本の土木構造物はすべて、

維持修繕を繰り返すか、代替物を造る必要がある。

新規路線の建設で経済の回復を、などというレベルではない。

笹子トンネル事故の原因は、破砕帯の漏水によるコンクリート劣化、

アンカーによる垂直荷重の支持構造、打音検査の不備が指摘されている。

笹子トンネルは1975年完成で、横流換気方式が採用されているが、

この換気方式は排ガス規制により見直される例が増えている。

構造物の設計というものは、本体工は設計指針で雁字がらめに決まってしまうが、

厄介なのは、基準の少ない付属構造物の設計である。

本来は経験豊かで、現場を知った応用のきく設計者が当たるべきであるが、

工事費に占める部分も小さく、地元下請け業者に回され

メーカーに協力を仰ぎ、安易に扱われる場合が多い。

基本的にアンカー工とは、短期の水平力だけを負担させるもので、

短期の鉛直荷重や長期荷重は、壁全体で支えなければならない。

なぜこの構造が公団で一般事例化したのかわからないが、

吊下げの構造計算は単純で、支点反力とアンカーボルトの引張力、

許容せん断力、コンクリートの引き抜き力で決まる。

PC板5m×1.2m×8㎝・1枚1.2tの荷重を支える構造計算はOKでも、

支点の施工条件が変わらないことが前提である。

現在は、樹脂カプセルによるアンカー工の施工技術と製品が開発され、

計算上はより安全になったが、漏水し劣化したコンクリートには対応できない。

甲府盆地はフォッサマグナの中心に当たり、周辺は断層帯が集中している。

このトンネルでは、地下水脈のある断層破砕帯が確認され、工事は難航した。

破砕岩盤を取り除き、大量の水を排出しても、自然の水脈を止めるのは、

山の構造を変えない限り困難である。

当時の状況は、ルート変更はおろか、工法の再検討など

出来る時間的、経済的余裕がなかったのであろう。

日本を縦断すれば、必ず断層帯に当たる。

だから仕方ないのではなく、予想されるエリアでは、

よりルート選定や工事に時間と金を費やす必要があった。

12月3日付けの国交省の局長通達によると、

全国49トンネルの天井板点検の指示が出された。

すると、地方では当時の設計、工事関係者が呼ばれ対策が検討される。

測量業者からボルトのメーカーまで、担当者は不安な日々をすごす。

多くの場合は、一部の設計ミスや施工不良を除き、

マニュアルや仕様書に基づく行為は罪を問われない。

全体の責任の所在があいまいになるのが日本社会のシステムである。

管理する側にも問題がある。

道路公団(現NEXCO)は民営化以降、職員が削減され民営委託部門が増えた。

盛土に1㎝の亀裂が入り調査した時は、NEXCO総合技術研究所以下

10人以上の職員が集まり、議論を交えるほど、技術者集団として

厳しい環境にあるが、維持保安部門も縮小し、

管理・責任が他人任せではトータル的な安全など維持できない。

以前のJHの公団システムでなくても、重要インフラの維持管理を

国が責任を持つシステムに変える必要があると痛感する。

原発の活断層調査からも同じ構図が浮かんでくる。

原子力規制委員会の専門家調査団は、東通原発の破砕帯を活断層と断定した。

敦賀原発では活断層の可能性が高いとしたが、専門家の意見が分かれ、

日本原電は追加調査の計画を発表した。

理論は真理を求めるはずなのに、専門家により調査結果が違うのはなぜだろう。

これは原発の発注システムにも要因がある。

電力会社は民間企業なので、調査設計は民間に発注される。

調査設計会社にとって、電力会社は測量から開発、設計、

施工管理まで請け負うことのできる大きなクライアントである。

始まりは測量から、地質調査、整地工事へと1つの目標に向かい進んで行く。

地質調査は専門のコンサルタントに外注したとしても、地質専門の技術士だけでは

経験不十分で、つながりのある学識経験者を担ぎ出す。

構造物はメーカーが決まっているので、地質条件が与えられ設計が進む。

この時点でコンプライアンスとモラルが崩れれば、1つの方向に向かってしまう。

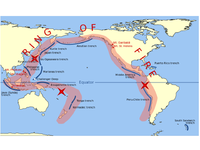

北淡町野島断層

専門家でも意見の割れる理由は、活断層の基準がないことである。

活断層の定義は

『最近の時代に動いた断層で、今後活動する可能性のある断層』である。

地滑り判定ならまだしも、地層のサンプリングだけでは、いつ動いたかを推定しても、

どこまでを最近と仮定し、どこまでの将来に動く可能性があるかを

理論付けるまでは至っていない。

判断できるのは、地形分析と経験である。

相手の理論を否定できても、肯定できる意見を持たないことが混迷の原因である。

活断層であるかどうかは、原発再稼働の重要なファクターではあるが、

いつ起きてもおかしくない地震に備えること、十万年維持管理できる施設などない

ことを考えれば、科学を理解する者の、原発の方向性は同じ結論のはずである。

少なくとも、マーク1型などの古い原発の廃炉計画は即座に進めるべきだが、

経済を選択し危険を顧みない国民性が、それを認めないのだろうか。

日本のインフラの維持管理は、国が予算をつけ、責任を持って運営システムを

作らない限り、今後も同様の事故が繰り返される。

責任所在のあいまいさと、トータル的な危機管理の欠如が背景にある。

事故も落ち着き、他人事には思えず、状況も多少理解できるので、コメントしたい。

日本のインフラは、古い物は50年が経ち、コンクリートの劣化・剥離、

金属疲労が始まっている。基本的に日本の土木構造物はすべて、

維持修繕を繰り返すか、代替物を造る必要がある。

新規路線の建設で経済の回復を、などというレベルではない。

笹子トンネル事故の原因は、破砕帯の漏水によるコンクリート劣化、

アンカーによる垂直荷重の支持構造、打音検査の不備が指摘されている。

笹子トンネルは1975年完成で、横流換気方式が採用されているが、

この換気方式は排ガス規制により見直される例が増えている。

構造物の設計というものは、本体工は設計指針で雁字がらめに決まってしまうが、

厄介なのは、基準の少ない付属構造物の設計である。

本来は経験豊かで、現場を知った応用のきく設計者が当たるべきであるが、

工事費に占める部分も小さく、地元下請け業者に回され

メーカーに協力を仰ぎ、安易に扱われる場合が多い。

基本的にアンカー工とは、短期の水平力だけを負担させるもので、

短期の鉛直荷重や長期荷重は、壁全体で支えなければならない。

なぜこの構造が公団で一般事例化したのかわからないが、

吊下げの構造計算は単純で、支点反力とアンカーボルトの引張力、

許容せん断力、コンクリートの引き抜き力で決まる。

PC板5m×1.2m×8㎝・1枚1.2tの荷重を支える構造計算はOKでも、

支点の施工条件が変わらないことが前提である。

現在は、樹脂カプセルによるアンカー工の施工技術と製品が開発され、

計算上はより安全になったが、漏水し劣化したコンクリートには対応できない。

甲府盆地はフォッサマグナの中心に当たり、周辺は断層帯が集中している。

このトンネルでは、地下水脈のある断層破砕帯が確認され、工事は難航した。

破砕岩盤を取り除き、大量の水を排出しても、自然の水脈を止めるのは、

山の構造を変えない限り困難である。

当時の状況は、ルート変更はおろか、工法の再検討など

出来る時間的、経済的余裕がなかったのであろう。

日本を縦断すれば、必ず断層帯に当たる。

だから仕方ないのではなく、予想されるエリアでは、

よりルート選定や工事に時間と金を費やす必要があった。

12月3日付けの国交省の局長通達によると、

全国49トンネルの天井板点検の指示が出された。

すると、地方では当時の設計、工事関係者が呼ばれ対策が検討される。

測量業者からボルトのメーカーまで、担当者は不安な日々をすごす。

多くの場合は、一部の設計ミスや施工不良を除き、

マニュアルや仕様書に基づく行為は罪を問われない。

全体の責任の所在があいまいになるのが日本社会のシステムである。

管理する側にも問題がある。

道路公団(現NEXCO)は民営化以降、職員が削減され民営委託部門が増えた。

盛土に1㎝の亀裂が入り調査した時は、NEXCO総合技術研究所以下

10人以上の職員が集まり、議論を交えるほど、技術者集団として

厳しい環境にあるが、維持保安部門も縮小し、

管理・責任が他人任せではトータル的な安全など維持できない。

以前のJHの公団システムでなくても、重要インフラの維持管理を

国が責任を持つシステムに変える必要があると痛感する。

原発の活断層調査からも同じ構図が浮かんでくる。

原子力規制委員会の専門家調査団は、東通原発の破砕帯を活断層と断定した。

敦賀原発では活断層の可能性が高いとしたが、専門家の意見が分かれ、

日本原電は追加調査の計画を発表した。

理論は真理を求めるはずなのに、専門家により調査結果が違うのはなぜだろう。

これは原発の発注システムにも要因がある。

電力会社は民間企業なので、調査設計は民間に発注される。

調査設計会社にとって、電力会社は測量から開発、設計、

施工管理まで請け負うことのできる大きなクライアントである。

始まりは測量から、地質調査、整地工事へと1つの目標に向かい進んで行く。

地質調査は専門のコンサルタントに外注したとしても、地質専門の技術士だけでは

経験不十分で、つながりのある学識経験者を担ぎ出す。

構造物はメーカーが決まっているので、地質条件が与えられ設計が進む。

この時点でコンプライアンスとモラルが崩れれば、1つの方向に向かってしまう。

北淡町野島断層

専門家でも意見の割れる理由は、活断層の基準がないことである。

活断層の定義は

『最近の時代に動いた断層で、今後活動する可能性のある断層』である。

地滑り判定ならまだしも、地層のサンプリングだけでは、いつ動いたかを推定しても、

どこまでを最近と仮定し、どこまでの将来に動く可能性があるかを

理論付けるまでは至っていない。

判断できるのは、地形分析と経験である。

相手の理論を否定できても、肯定できる意見を持たないことが混迷の原因である。

活断層であるかどうかは、原発再稼働の重要なファクターではあるが、

いつ起きてもおかしくない地震に備えること、十万年維持管理できる施設などない

ことを考えれば、科学を理解する者の、原発の方向性は同じ結論のはずである。

少なくとも、マーク1型などの古い原発の廃炉計画は即座に進めるべきだが、

経済を選択し危険を顧みない国民性が、それを認めないのだろうか。

日本のインフラの維持管理は、国が予算をつけ、責任を持って運営システムを

作らない限り、今後も同様の事故が繰り返される。

Posted by Katzu at 12:14│Comments(0)

│大震災

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。