2013年04月20日

震災2年後

あの震災は一体何だったのか。他人に説明できるように、1本のファイルに

まとめようとしているが未だにその作業に掛かれない。

海外では幾度となく質問され、それを伝えていく立場を与えられても、

原発事故後のことを思うと、コメントすら言葉に詰まる。

震災後が長く続く中で、まだ結論を総括することはできないのである。

被災者でなくても、日本人としてそれを心に背負ってしまったことは、

責務として心に留めておかなければならない。

震災前に設計・計画屋としての筆を置いた。

このまま自分の思いが伝わらないストレスのある事業を進めるより、

違う方法をもう一度自分の中で整理しようとした。

そして、あの震災が起きた。

もう一度戻らなければならないという思いとは裏腹に、

また同じことを繰り返す返すことは苦痛でしかない。

それよりも何よりも、手が動かなかった。

あの津波の前では今までの技術など、何の力にもならないことを知ってしまった。

故郷に帰るたびに、記憶を薄めることなく、被災地に赴くようにしている。

今回は三陸の集団移転開発予定地に行く予定だったが連絡が付かず、

いつも気になっている福島方面に向かう。

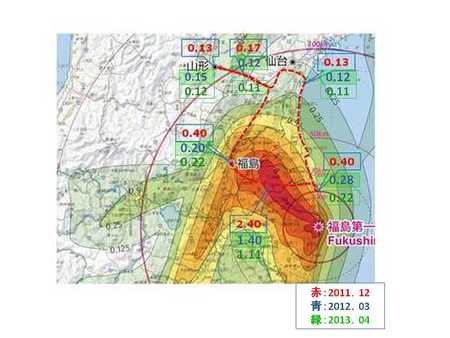

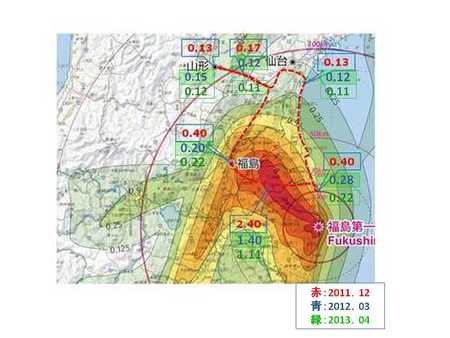

昨年と一昨年、警戒区域周辺の同一地点の空間線量を計り、

昨年は平均的に3~4割減少したことを確認した。

果たして、セシウム134の半減期の2年が経過した現時点で、

総合的な空間線量はどう変化しているのだろう。

個人的に、補正値なしで簡易的に測った。

山形から宮城県川崎、名取、相馬を過ぎるまでは0.1 μSV/h程度で依然と変わらず高くない。

福島第一原発から20kmの南相馬市の警戒区域縁端でも、0.2μSV/h程度であった。

耕作されていない農地の先に原町火力発電所がある風景は、複雑な印象を受ける。

県道12号から西の飯舘村に向かうと、除染作業中の現場を煩雑に見かけるようになった。

この県道は避難指示解除準備区域にあっても、一般車の侵入が認められている。

八木沢峠の山裾では、以前より高い0.9μSV/hという値を示した。

沢沿いに渓流が集まる集落は、山から土砂とともに放射能も運んでくる。

事故後、専門家が放射能を右から左に移すだけだ、といったコメントはある意味で正しかった。

総体的に空間線量が低くなり薄まりつつ、水と風が集まるべき箇所は

以前に増して、高くなっているという印象である。

事故後、国は土地をある期間補償し、土地集落単位で新しい土地を提供すべきであった。

借地権、土地の選択権を集落単位で行う新しい都市のシステムを提案しても、

回答も動きもなく、既成のシステムで事業が進んでいく。

ポリテクスの判断なくして、住民が我慢をしている間に、いよいよ非効率な

除染・廃土に踏み切ったような、テクニクスのない浪花節的手法が繰り返されている。

避難区域最北端の虎捕山の山津見神社に立ち寄る。

周辺の集落は、既に避難したと見られ、農地にススキが目立つ。

神社の駐車場は空っぽで、すっきり整地してあった。

除染のため土砂を入れ替えたようだった。

奥に入ると前回より広く感じたのは、神社の本殿がなくなっていたためだった。

主を失くした猫が擦り寄り、守神の白狼だけが、南に向かって吠えていた。

膝を落とし、脱力感と、何かとてつもない戦いがあったような畏怖の念を覚えた。

飯館村のこの地区は、昼間に出入りができる避難指示解除準備区域に

なっているが、現在農作業は行われていない。

神社の一家が最後まで村に残り、火事に会い本殿が消失し、

宮司の奥さんが亡くなったことをあとで調べて知った。

1年前に神社の氏子の方と、この辺は生活できる放射線量らしいことと、

この山域が放射能の拡散を防いだ、白狼の御利益の話をしたことを思い出した。

集落の結いと安全が失われ、その千年に及ぶ伝統と宗教を守ろうとした末に起きた悲劇であった。

現地に行けば、氏子でなくても、何か再建に協力したいと思うはずだ。

皮肉にもこの地区は周囲に比べ空間線量が高く、この日も2.0μSV/h近い値を示していた。

春の花だけがひときわ目立って、薄倖の美を魅せていた。

隣りの県に住んでいても、隣りで何が起きているかわからない。

少なくとも福島の被災地の人々は、人類史上経験したことのない

災難に、今も対峙している状況にある。

あえて話題にしないことや、経済の活況の陰で忘れてはいけない。

原発問題が単に補償問題にすりかわることはない。

我々のできる最小限の助けは、忘れず寄り添っていくことであると思う。

谷を越え伊達市に入ると線量は低くなり、桃の赤とレンギョウの黄色、

サクラの薄紅の美しい福島の集落をすぎて行った。

まとめようとしているが未だにその作業に掛かれない。

海外では幾度となく質問され、それを伝えていく立場を与えられても、

原発事故後のことを思うと、コメントすら言葉に詰まる。

震災後が長く続く中で、まだ結論を総括することはできないのである。

被災者でなくても、日本人としてそれを心に背負ってしまったことは、

責務として心に留めておかなければならない。

震災前に設計・計画屋としての筆を置いた。

このまま自分の思いが伝わらないストレスのある事業を進めるより、

違う方法をもう一度自分の中で整理しようとした。

そして、あの震災が起きた。

もう一度戻らなければならないという思いとは裏腹に、

また同じことを繰り返す返すことは苦痛でしかない。

それよりも何よりも、手が動かなかった。

あの津波の前では今までの技術など、何の力にもならないことを知ってしまった。

故郷に帰るたびに、記憶を薄めることなく、被災地に赴くようにしている。

今回は三陸の集団移転開発予定地に行く予定だったが連絡が付かず、

いつも気になっている福島方面に向かう。

昨年と一昨年、警戒区域周辺の同一地点の空間線量を計り、

昨年は平均的に3~4割減少したことを確認した。

果たして、セシウム134の半減期の2年が経過した現時点で、

総合的な空間線量はどう変化しているのだろう。

個人的に、補正値なしで簡易的に測った。

山形から宮城県川崎、名取、相馬を過ぎるまでは0.1 μSV/h程度で依然と変わらず高くない。

福島第一原発から20kmの南相馬市の警戒区域縁端でも、0.2μSV/h程度であった。

耕作されていない農地の先に原町火力発電所がある風景は、複雑な印象を受ける。

県道12号から西の飯舘村に向かうと、除染作業中の現場を煩雑に見かけるようになった。

この県道は避難指示解除準備区域にあっても、一般車の侵入が認められている。

八木沢峠の山裾では、以前より高い0.9μSV/hという値を示した。

沢沿いに渓流が集まる集落は、山から土砂とともに放射能も運んでくる。

事故後、専門家が放射能を右から左に移すだけだ、といったコメントはある意味で正しかった。

総体的に空間線量が低くなり薄まりつつ、水と風が集まるべき箇所は

以前に増して、高くなっているという印象である。

事故後、国は土地をある期間補償し、土地集落単位で新しい土地を提供すべきであった。

借地権、土地の選択権を集落単位で行う新しい都市のシステムを提案しても、

回答も動きもなく、既成のシステムで事業が進んでいく。

ポリテクスの判断なくして、住民が我慢をしている間に、いよいよ非効率な

除染・廃土に踏み切ったような、テクニクスのない浪花節的手法が繰り返されている。

避難区域最北端の虎捕山の山津見神社に立ち寄る。

周辺の集落は、既に避難したと見られ、農地にススキが目立つ。

神社の駐車場は空っぽで、すっきり整地してあった。

除染のため土砂を入れ替えたようだった。

奥に入ると前回より広く感じたのは、神社の本殿がなくなっていたためだった。

主を失くした猫が擦り寄り、守神の白狼だけが、南に向かって吠えていた。

膝を落とし、脱力感と、何かとてつもない戦いがあったような畏怖の念を覚えた。

飯館村のこの地区は、昼間に出入りができる避難指示解除準備区域に

なっているが、現在農作業は行われていない。

神社の一家が最後まで村に残り、火事に会い本殿が消失し、

宮司の奥さんが亡くなったことをあとで調べて知った。

1年前に神社の氏子の方と、この辺は生活できる放射線量らしいことと、

この山域が放射能の拡散を防いだ、白狼の御利益の話をしたことを思い出した。

集落の結いと安全が失われ、その千年に及ぶ伝統と宗教を守ろうとした末に起きた悲劇であった。

現地に行けば、氏子でなくても、何か再建に協力したいと思うはずだ。

皮肉にもこの地区は周囲に比べ空間線量が高く、この日も2.0μSV/h近い値を示していた。

春の花だけがひときわ目立って、薄倖の美を魅せていた。

隣りの県に住んでいても、隣りで何が起きているかわからない。

少なくとも福島の被災地の人々は、人類史上経験したことのない

災難に、今も対峙している状況にある。

あえて話題にしないことや、経済の活況の陰で忘れてはいけない。

原発問題が単に補償問題にすりかわることはない。

我々のできる最小限の助けは、忘れず寄り添っていくことであると思う。

谷を越え伊達市に入ると線量は低くなり、桃の赤とレンギョウの黄色、

サクラの薄紅の美しい福島の集落をすぎて行った。

Posted by Katzu at 10:35│Comments(0)

│原発

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。