2014年03月21日

動き出した震災の語り部たち

3.11の慰霊の日、名取市閖上の富主姫神社には多くの参拝客が訪れていた。

遺族やメディアに混じり初めて来る人もあり、丘に登る人は後を絶たなかった。

ここで活躍しているのが震災の語り部ボランティアで、震災の状況や街の歴史、

現在の状況などをグループごとに説明されていた。

被災者自らが説明する震災の語り部は3県で268人登録されており、

その半数は自己負担で、すでに40万人の人を案内したという。

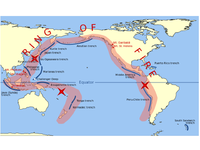

南海トラフ地震を想定した防災訓練のニュースがテレビに流れていた。

子供たちは地震直後道路脇に、頭にかばんをのせ身をかがめてた。

宮城県の人がこれを見たら、その過ちをすぐに指摘できることだろう。

先生と子供たちは、危険なブロック塀に身を寄せていたのである。

被災者自ら被災体験を生かし、県外に発信する出前ボランティアも動き出している。

震災ボランティアから、防災ボランティアに変わっていくのである。

これから想定される災害に役立てる意義は大きいばかりか、

被災地に経済的恩恵と支援を促すインセンティブにも成りうる。

復興応援ツアーが各旅行会社により企画され、地元の観光バスや

観光タクシー会社の被災地案内などもサービスを開始した。

被災地を訪れた人の数が百万人単位となったことを考えれば、

ブラックツーリズムの議論はあるが、観光の側面からも語れる時期に来ている。

仙台市内のメディアアークでは、震災の記憶を映像、写真、

語りなどでアーカイブする取組みを行っている。

具体的には、膨大な映像のDVD化、震災前後の写真の収集、

震災ライブトークなどを若者が中心となり行っている。

当時の携帯に収めた画像などを個人からも募っており、

被災者に求め、求められる距離と時間が、さらに縮まってきた印象がある。

ようやく春の息吹のように、自由に街をデザインする雰囲気もできてきた。

センター内ギャラリーでは、せんだいデザインリーグと称し、

全国の建築の卒業設計パースが展示されていた。

語りだしたのは被災者だけではない。

震災当時語れなかった多くの科学者、技術者、メディアなども、

3年間の震災、原発事故を語りだした。

科学雑誌Newtonの原発特集を読むと、改めて原発問題の全貌が見えてくる。

震災直後、がれきの片付かない廃墟のまちを調査し計画概要をまとめたが、各市町村に

新しい街づくりを説明するのは、誤解は承知のうえ、ある意味で勇気が必要だった。

被災者でもある担当者にはかける言葉がなかったが、

〝いずれあなたがこんな資料をコンサルに支持するか、市民に提案しなければならないのです〟

と叱咤激励のつもりで作った資料であった。

震災現場では、何が壊れ何が残ったかを記録することが、次の震災に備える資料となるはずで、

自然環境や社会環境を調べ参考にすることが、どれだけ街づくりに必要かが痛いほどわかった。

被災・被爆直後に現場に来た技術者、研究者の思いと焦りは同じで、すぐに記録にとどめなければ

永遠に得ることはでない資料は貴重で、今後の災害には対処できなくなる恐れがあった。

しかし、周囲の視線や空気がそれを不可能にした。

被爆直後の児童の被爆検査をしようとした大学病院の医師や、震災被害の生物を

調査した研究者などは、誰に命じられるわけでもなく、作業を中断せざるをえなかった。

そして、その貴重な調査・研究データは、二度と得られない。

ボランティアと言わず、観光と言わず、あまねく日本人なら

一度被災地に赴いて欲しい、見るべきだと思う。

これから起きる震災に備え、被災地の現実を気にかけながら向き合う、今がその時なのである。

遺族やメディアに混じり初めて来る人もあり、丘に登る人は後を絶たなかった。

ここで活躍しているのが震災の語り部ボランティアで、震災の状況や街の歴史、

現在の状況などをグループごとに説明されていた。

被災者自らが説明する震災の語り部は3県で268人登録されており、

その半数は自己負担で、すでに40万人の人を案内したという。

南海トラフ地震を想定した防災訓練のニュースがテレビに流れていた。

子供たちは地震直後道路脇に、頭にかばんをのせ身をかがめてた。

宮城県の人がこれを見たら、その過ちをすぐに指摘できることだろう。

先生と子供たちは、危険なブロック塀に身を寄せていたのである。

被災者自ら被災体験を生かし、県外に発信する出前ボランティアも動き出している。

震災ボランティアから、防災ボランティアに変わっていくのである。

これから想定される災害に役立てる意義は大きいばかりか、

被災地に経済的恩恵と支援を促すインセンティブにも成りうる。

復興応援ツアーが各旅行会社により企画され、地元の観光バスや

観光タクシー会社の被災地案内などもサービスを開始した。

被災地を訪れた人の数が百万人単位となったことを考えれば、

ブラックツーリズムの議論はあるが、観光の側面からも語れる時期に来ている。

仙台市内のメディアアークでは、震災の記憶を映像、写真、

語りなどでアーカイブする取組みを行っている。

具体的には、膨大な映像のDVD化、震災前後の写真の収集、

震災ライブトークなどを若者が中心となり行っている。

当時の携帯に収めた画像などを個人からも募っており、

被災者に求め、求められる距離と時間が、さらに縮まってきた印象がある。

ようやく春の息吹のように、自由に街をデザインする雰囲気もできてきた。

センター内ギャラリーでは、せんだいデザインリーグと称し、

全国の建築の卒業設計パースが展示されていた。

語りだしたのは被災者だけではない。

震災当時語れなかった多くの科学者、技術者、メディアなども、

3年間の震災、原発事故を語りだした。

科学雑誌Newtonの原発特集を読むと、改めて原発問題の全貌が見えてくる。

震災直後、がれきの片付かない廃墟のまちを調査し計画概要をまとめたが、各市町村に

新しい街づくりを説明するのは、誤解は承知のうえ、ある意味で勇気が必要だった。

被災者でもある担当者にはかける言葉がなかったが、

〝いずれあなたがこんな資料をコンサルに支持するか、市民に提案しなければならないのです〟

と叱咤激励のつもりで作った資料であった。

震災現場では、何が壊れ何が残ったかを記録することが、次の震災に備える資料となるはずで、

自然環境や社会環境を調べ参考にすることが、どれだけ街づくりに必要かが痛いほどわかった。

被災・被爆直後に現場に来た技術者、研究者の思いと焦りは同じで、すぐに記録にとどめなければ

永遠に得ることはでない資料は貴重で、今後の災害には対処できなくなる恐れがあった。

しかし、周囲の視線や空気がそれを不可能にした。

被爆直後の児童の被爆検査をしようとした大学病院の医師や、震災被害の生物を

調査した研究者などは、誰に命じられるわけでもなく、作業を中断せざるをえなかった。

そして、その貴重な調査・研究データは、二度と得られない。

ボランティアと言わず、観光と言わず、あまねく日本人なら

一度被災地に赴いて欲しい、見るべきだと思う。

これから起きる震災に備え、被災地の現実を気にかけながら向き合う、今がその時なのである。

Posted by Katzu at 17:47│Comments(0)

│大震災

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。