2014年11月03日

アメリカの公共交通

ダラスからエルパソに向かうアムトラック、長い貨物車通過のため15分以上停車した。

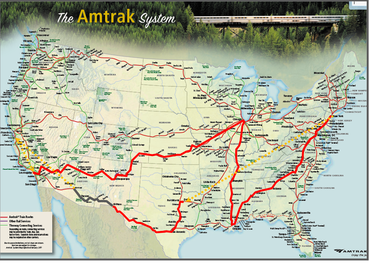

アムトラックは国有鉄道ではなく、保有する線路は東海岸の一部にすぎない。

車内アナウンスはUnion Pacificの貨物に優先権があり、Amtrakは各地方鉄道の

線路を借りている旨のアナウンスがあった。結果30分遅れたがSorryの言葉はなかった。

むしろ、帰り乗ったグレイハウンドバスの方が正確で、日本の電車に近い運行形態であった。

ロサンゼルスからシカゴ、ニューオリンズ経由でニューヨークまで、Amtrakによる大陸縦横断を行った。

旧Southern Pacific鉄道の一部区間を加えると、今回利用した鉄道の総延長は8,800km、

この距離は札幌―鹿児島間を2往復、もしくは那覇―石垣島間を10往復した距離に相当する。

各ルートの大陸横断列車は1日1便のみ、Southern Pacific区間に関しては週3便という状況である。

距離の違いはあるが、国幹路線の東北新幹線が1日1便という状況を想像するとわかりやすい。

アメリカの資本主義経済が、あらゆる条件で優勢な飛行機・自動車にすべてシフトしたためである。

皮肉なことに9.11後に乗客が戻ったものの、カトリーナハリケーンの被害でようやく復活した路線もある。

大都市近郊の路線を除き、いつ廃止になるかわからない状況は、日本の地方赤字路線と同じなのである。

旧態依然の旅客システムと車内の雰囲気は、古き良き時代のアメリカを感じさせて微笑ましいが、

海外からの旅行者はツアーが基本で、個人で容易く利用できるシステムまでには至っていない。

駅によりルールは異なり、座席指定や移動その他すべては、一人の車掌との対応となる。

2009年オバマ政権の誕生で生まれたグリーンニューデール政策の一環で、

環境・雇用対策として高速鉄道整備計画が打ち出された。

日本政府もアメリカ版新幹線導入を売り込んだが、計画路線は大都市近郊であった。

国交省ホームページ

アメリカも地球環境対策に本腰を入れ始めたと半ば期待したが、その後再生エネルギー政策は

シェール革命に変わり、市民は安心感からか、機関転換の必要性を意識していない様子である。

はたして環境対策の逆行は、今年の中間選挙の争点に成り得るのだろうか。

フェニックス

ダラス

サンフランシスコ

各行政機関は公共交通の重要性を理解し、積極的に市街地にトラムを導入し、

バスと電車の統一料金制度を確立している地方都市も増えている。

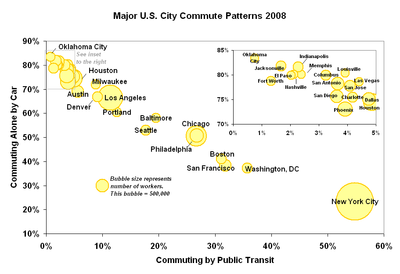

公共交通機関の主な利用者は学生や低所得者層、高齢者層、身体障害者、サイクリストなどである。

バスと自家用車の利用率の違いを思い知ったのが、カンザスシティのMLB観戦であった。

駐車場は1万台分もあろうか、深夜となった試合後は1時間以上渋滞し、ダウンタウンへの

タクシーを含めた公共交通アクセスが全くなく、この晩は辛うじて1台の臨時バスに救われた。

アメリカでは、公共交通機関を利用する割合が5%未満の都市も多い。

中南部の2万人を超える都市でも、鉄道はおろかバスさえアクセスのない地方都市は多い。

運よくバス停を見つけても、時刻表はおろか、行き先、バス停の名前さえもわからない。

アメリカでは車が無ければ生活できない、ではなく生活してはいけない強者の都市構造を作ってきた。

中央の供用右折車線はあっても路肩のない道路は多く、歩道のない道路も多い。

欧州はともかく、むしろ日本の方が安心して街を歩くことができる。

アメリカ社会の最も大きな社会問題である貧富の格差は、街の構造から容易に推測することができる。

これから日本の社会構造も、アメリカを反面教師として同じ道を歩むのであろうか。

個人的には、座席車で計4泊の生活でも特に苦痛なく、American way of life を実感でき、

あらゆる交通機関の中でも、安く快適なこのAmtrakの大陸横断列車を永続して欲しいと願う。

Posted by Katzu at 17:53│Comments(0)

│街の環境

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。