2011年07月30日

世界遺産と30年前の斉場御嶽

先月、平泉の世界文化遺産登録が決定した。

内容は仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群で

国内の世界遺産登録としては16件目である。

震災復興とともに観光客の増加が期待されている。

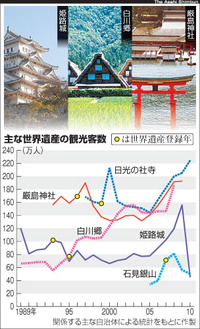

一方、他の世界遺産では観光客の増大、激減が地域の

生活コミュニティを破壊していくケースも見られる。

遺産登録の基準は6つの基準があり、その一つでも適合すれば良いが、

その価値を実証する必要がある。

つまり研究が及ばない未知の遺産は登録できない。

個人的には、文化的水準や自然の価値観を最終的に数値で判断する

ことには抵抗感がある。

観光を機会に多くの人が興味を持ち、理解され、

遺産を引き継ぎ守る環境が整うことが望ましい。

沖縄では、琉球王国のグスク及び関連遺産群が

2000年の世界文化遺産に登録された。

昨日、観光案内も兼ね、斉場御嶽に行く。

ここは琉球王朝最高の祭事場であり、琉球最高神女の聞得大君の

就任なども執り行われた。

最後の久高島のイザイホ―が行われた1978年の、

730(ナナサンマル)の頃、地元の人から斉場御嶽にお祈りしてから

島に渡りなさいと言われ、場所もわからずタクシーで砂利道を上がった。

ハブを恐れながら御願所にたどりつき、有名なサングーイ(三角岩)を

くぐろうとした時、近くにユタがお祈りをしていた。

その存在に全く気が付かないほど、周りの空気と同化していたのである。

あの身震いは冷気のためではなかった。

言い知れぬ畏怖と後ろめたさを感じつつ、

久高島を拝み帰ってきた記憶がある。

観光客など一人もなく、タクシーの運転手から御苦労様と言われた。

現在の斉場御嶽は、世界遺産の登録もあり、きれいに石畳、

サイン、管理施設が整備されている。

今日は家族連れが多かった。

教育の一環として、子供が世界遺産に連れてこられているような状況で、

琉球王朝の祭事の雰囲気が、伝わっているか心配である。

Posted by Katzu at 14:02│Comments(0)

│歴史遺産環境

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。