2012年08月31日

水を制する者は国を制する

昨年のタイの大洪水はその後収拾したが、

その爪痕は残っているのだろうか。

バンコク北部郊外からアユタヤに向かって行くと、

至る所で日本の看板が見える。

今となっては、韓国語や中国語が目立たない地域は少なくなった。

壁や建物、橋脚に目をやると、地面から1m近く上がった所で、

色の変わっている箇所があることに気が付く。

洪水時に水が上がったラインである。

建物と道路の間は池になっている所が多く、そのまま整備されず

自然の調整池になっているようにも見える。

アユタヤは、14世紀に建都されたアユタヤ王朝の都で、

ビルマ軍の侵攻まで400年間、タイの中心都市であった。

かつてはチャオプラヤ川の水運を利用し、

ヨーロッパと東アジアをつないでいた。

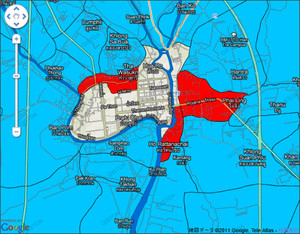

地図を見ていると、この水を制する国づくりが、

アユタヤの都の特徴だということがよくわかる。

日本との関係も深く、琉球貿易や山田長政の活躍し

た日本人町の存在は有名である。

一方で、旧市街に残る寺院の廃墟は筆舌に尽くしがたい。

1767年、ビルマ軍による焼打ちと徹底的な破壊により、

33代にわたるアユタヤ王国は幕を閉じた。

寺院跡に、仏陀の形を残すものは、現在数体しか残っていない。

清国軍をも打ち破り、戦いに明け暮れたビルマのシンビューシン王だが、

計画的に街を建設・維持できなかったため、タイを離れ1年後は、

新しいタイのトンブリ王朝を認めてしまう。

そして、その後ビルマ王朝はイギリスに敗れ滅亡してしまう。

この破壊は何の意味があったのだろう。

宗教戦争とはこれほどの憎悪に満ちたものかと思ったが、

調べると同じ仏教でも、大乗、小乗、原始密教の違いだけでなく、

宗派も含めた、宗教を軍事的・政治的に利用してきた印象が強い。

かつての王宮跡には、長く続く石畳みが残されている。

特に大きな建造物のない広大な遺跡に、観光客は皆無だったが、

タイの人々はこの皇居跡をどんな想いで見ているのだろう。

王宮内の国立博物館の館員に、タイ大洪水の時の様子を聞いた。

テレビではアユタヤは水没したと報じられたが、この王宮周辺は、

奇跡的に被害はなかったという。(地図白の部分)

それは、アユタヤ王朝が、チャオプラヤ川の水を堀に引き入れ、

水利、水運を調整する街づくりを行ってきたためである。

東日本大震災の時もそうだが、過去の歴史を振り返り、

街づくりを進めることが大切であることを実感する。

さらに北に500km、1296年に建都されたチェンマイは、東西南北に

1辺1.6kmの堀で囲まれた計画的に造られた条里制の町である。

ビン川の上流にあり、水利を優先させた町づくりを行っている。

旧市内には寺院は数十院あり、大切に維持管理され現在も仏事の中心で、

過去には大きな震災にあったことはないという。

条里制の街づくりは、日本では班田収受制により発達したが、

古代中国をはじめ、城塞都市の建設により堀がめぐらされている。

軍事、防災、農業水利、貿易と水を制した者が

街を作り、国を制している。

ラオスの山間部でも、至る所に水害の爪痕が残されていた。

毎年浸食されることを想定し、耕作を行う地域もあった。

アジアモンスーン地域では、特にこの雨水計画が国造りの基本であり、

地球規模の気候変動のなかで、雨水防災対策を急がなければならない。

Posted by Katzu at 14:12│Comments(0)

│アジア

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。