2013年07月28日

飛島の島おこしと観光計画

飛島の海岸線には人の姿が見えないかわりに、集約された漂着ゴミはあったが、

安全に1周することができた。かつて、飛島の海岸は歩けないほどごみの山があった。

生活ゴミ、漁具全般に混じり、大型家電、タイヤ、材木、車もあった。

近年、酒田のNPOや学校の協力により、以前よりごみは目立たなくなった。

しかし、この島の観光を継続させ、環境を維持するためには現在の労働人口では厳しい。

戦後1,600名ほどあった人口は、5分の1以下の270名までに減少している。

現在でも旅館・民宿は17軒あるが、島を歩けば3軒に1軒ほどが宿であったかのような

印象の家並みで、観光隆盛の頃の面影が残る。

70年代の離島ブームの時は、民宿だけでなく、テントを持って多くの若者が訪れた。

現在、離島の抱える課題はあまりに多い。

・人口減少と世代ギャップ

・交通過疎地

・観光資源の枯渇

・災害対策と防災計画の遅れ

その現実は、生活と労働環境の変化により労働世代が島を離れ、経済不況でインフラ整備が整わず、

防災面での不安を抱え、地球環境の悪化により自然環境の魅力が減り、少ない島の宝を身売りし、

観光客が減少する、という悪循環に陥っている。

観光は家族客や釣客の来る時期を除き、閑散期をどう乗り切るかが肝心である。

島おこしは、島の魅力を見つけ引き出すのが常套手段であるが、単なる思い付きからは長続きしない。

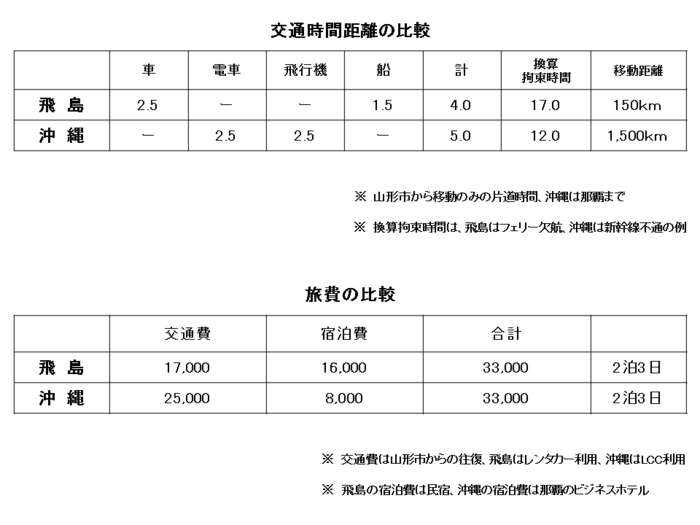

交通と旅費の便益を勘案すると、観光の課題と対応策が見えてくる。

今回は山形地方の豪雨と風のため、フェリーが欠航し、山形新幹線は運休した。

交通インフラは、時間距離と運賃のファクターにより優劣が決まる。

改めて、飛島は交通過疎地であることと、観光の弱点が浮き彫りになった。

クイック拡大

同じ県内の山形市から飛島と沖縄の時間距離と旅行費用を比較する。

交通機関の所要時間は1時間しか違わない。

実質の交通による拘束時間は、飛島の方が長かった。

今回の旅行費用を比較すると、ほぼ同じ結果になった。

列車利用の場合は、フェリーに間に合わず1泊増えてしまう点が大きかった。

県内の旅行と10倍離れた沖縄旅行が、同じ時間、費用であるならば、飛島に来る客は

特別な理由を持った客だけで、県内の観光地と連携しない限り、県外の競争には到底ついていけない。

その理由は交通環境の脆弱さにあるが、少なくても、朝一番到着の列車、航空機、

バスの公共交通機関の連絡だけは確保すべきだろう。

旅館・民宿の値段は一律一泊8,000円で、新鮮な食材で付加価値の高い料理を提供している。

連泊客やリピーターを想定した対応、ゲストハウスや空家利用など、幾つも検討の余地がある。

確かに、飛島はキャッチコピーにあるように不思議な島である。

しかし、なぜ不思議なのか、想起するヒントを示さなければ、独自の文化自然を持つ他の島と同じである。

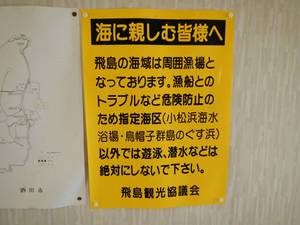

飛島には、昔から観光の島にそぐわない負の側面がある。

古い観光パンフレットにはソフトコーラルの美しい海中景観が表紙になっていた。

しかし、ダイビングはおろか、海に入る環境さえ整っていなかった。

海に近づく者イコール盗人という、視野の狭い島人の考え方が未だに残っている。

観光地ならば、観光客の行動は自己責任の範疇とし、危険な海域は注意を促し、

アワビを採る人は罰するだけである。

魚介類が減ったのは、全世界的に海水温が上昇し、南洋ではサンゴの白化が、

飛島でも磯焼けという現象が起きたためである。

飛島では観光協会おのずから、海に入ることを禁止するように指導しているが、

これでは子供に磯遊びを教える家族や、アウトドア系の観光客は訪れないだろう。

現在の観光のトレンドである体験型、滞在型の観光の考え方からは大きく後退している。

島おこしに欠かせないのは若い人の存在である。

全国の街おこし、村おこし、島おこしを推進するのは、古いコニュニティと若者で、

地域外からの視点も必要である。

島カフェの準メンバーで、飛島未来協議会に関わっている松本さんから島カフェで話を聞いた。

彼は『緑のふるさた協力隊』という、JICAの青年協力隊の国内版のようなNPO法人の活動を行っている。

島民にも声をかけられ、すっかり溶け込んでいる様子であった。

島の振興計画や過疎問題にもかかわる彼は、老人主体で実労世代のいない村社会に戸惑いながらも、

島の観光のための下支えを惜しまない。

島の人々は若者の声に耳を開くと同時に、その間のハード面でサポートできる人材が必要であると感じた。

日本の将来の姿をこのように考えている。

福島の将来は、世界の未来を背負っている。

沖縄の将来は、日本の国体そのものを担っている。

離島の将来は、日本社会のあらゆる社会問題を解決するフロントランナーとして、

日本の地域社会の未来を担っている。

Posted by Katzu at 13:33│Comments(0)

│まちづくり

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。